限界利益とは?限界利益から分かること、損益分岐点についても解説

売上高から変動費を差し引いた 利益を指す「限界利益」は、企業の収益性を示す重要な指標の一つです。

限界利益の他にも、「売上総利益」や「営業利益」など利益にはいくつか種類があるため、それぞれの違いや求め方を正確に把握し、経営状況の把握に役立てていきたいところです。

そこで本記事では、限界利益の基礎知識や求め方を解説した上で、限界利益と関わりの深い損益分岐点について解説します。併せて、限界利益とその他の利益との違いについても見ていきましょう。

経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。

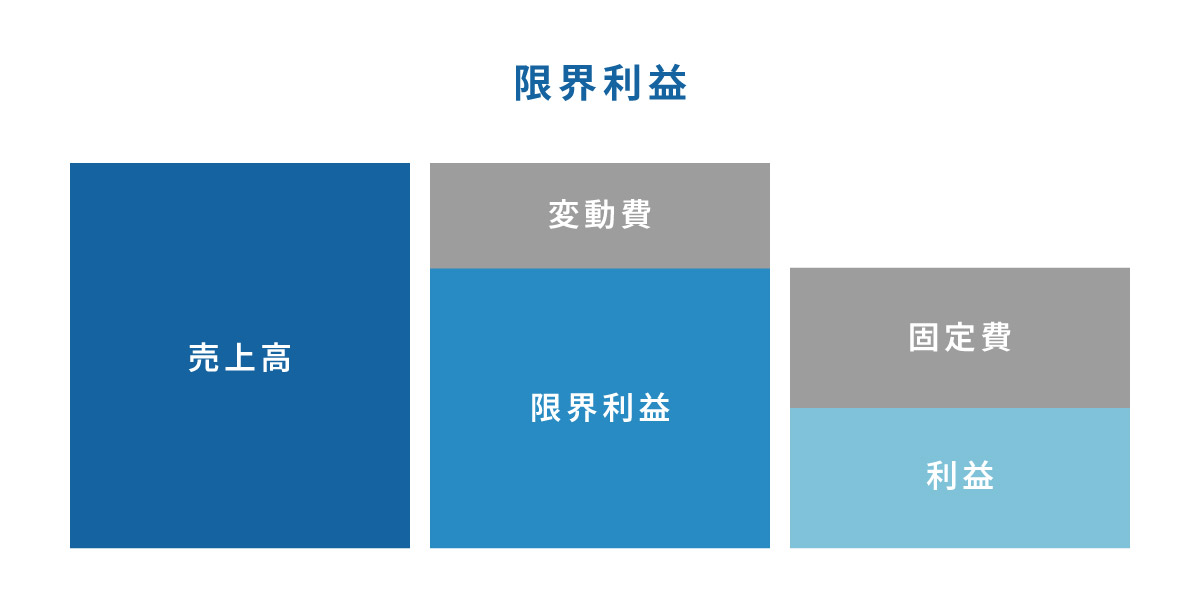

1)限界利益とは売上高から変動費を差し引いたもの

限界利益とは、管理会計に用いられる指標の一つで、売上高から変動費(原材料費など売上を増やすためにかけた費用)を差し引いたものです。

限界利益からは、売上と連動した企業の収益性が分かります。事業の継続をするべきかなど、経営判断をする際に重要な指標です。限界利益は、次のように求めることができます。

<限界利益の計算式> 限界利益=売上高-変動費

売上高に占める変動費の割合が大きいほど限界利益は小さくなり、収益性が低くなります。限界利益に含まれるのは、固定費と利益です。そのため、営業利益から税金などを差し引いた純利益に、固定費を足すことでも求めることができます。

固定費と変動費の違い

限界利益を知る上で、固定費と変動費を理解することは大切です。いずれも企業運営をする上でかかる費用ですが、売上高などの影響を受けるかどうかが主な違いになります。

固定費

固定費は、売上高や販売数量などの影響を受けず、一定の金額で発生する費用です。具体的には、従業員の給与や賞与、福利厚生費、設備の減価償却費、事務所の家賃、水道・光熱費などが挙げられます。固定費は事業を拡大または縮小したとしても変わらない費用のため、削減することで利益を高めることができます。

変動費

変動費は、売上高や販売数量などに比例して増減する費用です。具体的には、原材料費、販売手数料、仕入原価、運送費、繁忙期に採用する人件費などが挙げられます。売上高が大きくなるほど変動費も大きくなるのが一般的です。そのため、売上拡大時に、どれだけ変動費の割合を押さえられるかが利益拡大のポイントになります。

なお、費用を固定費と変動費に分けることを、「固変分解」といいます。固変分解によって費用の詳細を把握できるため、利益を出すために必要な売上を分析することが可能になるのです。

※人材をコスト管理の対象である資源ではなく資本として扱う「人的資本経営」に関する解説記事もあわせてお読みください。

人的資本経営が注目される背景とは?メリットや実施ポイントを解説

売上高に占める限界利益の割合を示す限界利益率

限界利益と併せて押さえておきたいのが、「限界利益率」です。

限界利益率とは売上に占める限界利益の割合のことで、売上高が増加したことで限界利益がどれだけ増えるのかを示します。

限界利益率は、次のように求めることができます。

<限界利益率の計算式> 限界利益率 =限界利益÷売上高

限界利益と貢献利益の違い

限界利益と同様、管理会計に用いられる指標として「貢献利益」があります。貢献利益とは、特定の事業や商品が企業の利益にどれだけ貢献しているかを示すものです。

貢献利益は限界利益と同義に捉えられるケースもありますが、求める際に、変動費に加えて直接固定費も売上高から差し引く点が異なります。直接固定費とは、特定の事業や商品に直接必要な費用のことです。貢献利益は次のように求めることができます。

<貢献利益の計算式> 貢献利益=売上高-変動費-直接固定費

また、売上高に占める貢献利益の割合を貢献利益率といいます。事業や商品ごとに貢献利益や貢献利益率を求めることで、各事業・商品の貢献度を把握できるため、経営判断に役立てられるでしょう。

2)限界利益・限界利益率から分かること

限界利益を求めることで、その事業の収益性が分かります。

限界利益は、数字が大きければ大きいほど収益性が高いことを示す指標です。限界利益がマイナスとなった場合は、その事業を継続しても損失が膨らんでしまうことを意味するため、「変動費を抑えて限界利益を増やす」「商品・サービスの価格設定を見直す」「その事業自体を停止する」といった対応が求められることが考えられます。事業ごとに限界利益を把握することで、どの事業に注力すべきかといった判断もしやすくなります。

一方、限界利益率からは、売上高の増減によって、企業の利益がどれだけ変動するのかが分かります。

限界利益率も限界利益と同様、数字が大きいほど良いとされるのが一般的です。売上高に占める限界利益の割合が大きいほど、直接的に得られる利益が大きいということを示しているからです。売上が多くなっても、限界利益率が低い場合は大きな利益にはつながりません。

限界利益と限界利益率を正確に把握することで、商品・サービスの適正価格を検討したり、利益がどれくらい得られるのかを把握したりすることもできるため、事業経営においても重要な指標といえるでしょう。

限界利益・限界利益率の算出に関するお悩みをお持ちの方、ご支援を希望の方は、お気軽にご相談ください。

【ご相談はこちら】

3)限界利益と関わりの深い損益分岐点とは?

限界利益と関わりの深い指標に、「損益分岐点」があります。損益分岐点とは、限界利益と固定費が一致する、利益ゼロの状態を示す指標です。損益分岐点を超える利益は黒字になり、下回る場合は赤字となるため、損益分岐点は黒字と赤字の境界線ともいえます。

損益分岐点の計算方法は、次のとおりです。

<損益分岐点の計算式> 損益分岐点=固定費÷限界利益率

4)損益分岐点から分かること

限界利益・限界利益率を把握し、損益分岐点を分析することは、企業の経営状態を把握・分析する上でも重要です。損益分岐点を分析することで、主に以下のようなことを把握できます。

利益を出すために必要な売上高

売上高と総費用が一致し、損益分岐点によって利益がゼロとなる点が分かることで、最低限達しなければならない売上高が明確になります。

損益分岐点を基に目標を設定することができる他、実際の売上高と比較することで、利益を出すために売上高をいくら伸ばす必要があるのかを把握できます。

固定費・変動費の改善点

損益分岐点を分析して改善を目指す際、売上高を伸ばすか、費用を削減するための対策が必要です。

費用を削減する上では、固定費と変動費のどちらを改善すべきか、改善によって損益分岐点に与える影響度から判断することができます。

事務所の家賃や水道光熱費などの売上に直接的には関係しない固定費を減らすことで、損益分岐点が引き下がり、売上高の最低目標を引き下げることが可能です。

また、生産工程や開発費、原材料の見直しなどによって変動費を削減すれば、利益を獲得しやすい状態に改善できるでしょう。ただし、変動費の削減によって商品やサービスの質が変わることがないよう、対策方法を検討することが大切です。

経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。

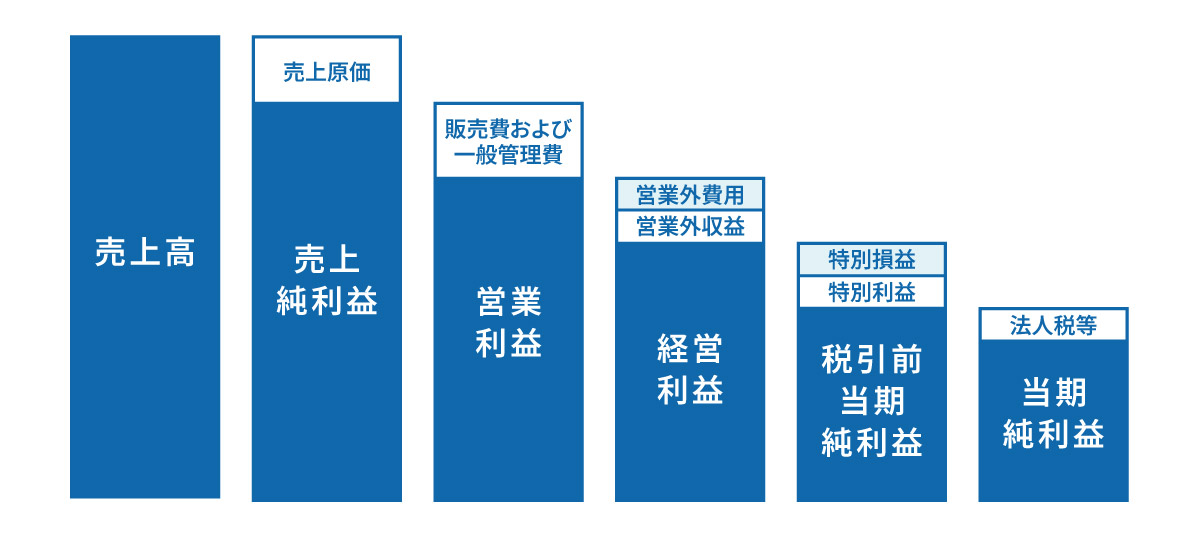

5)限界利益とその他の利益の違い

限界利益の他にも、利益にはいくつか種類があり、それぞれ異なる指標となっています。限界利益をはじめ、自社の利益について正確に把握し、分析・活用することは、企業経営において欠かすことができません。

ここでは、損益計算書に記載される「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」の 5 種類の利益について、その概要と限界利益との違いを確認していきましょう。

売上総利益

売上総利益は企業の大まかな収益を示す指標で、「粗利」や「粗利益」とも呼ばれています。売上総利益は、売上高から売上原価を差し引くことで求めることができます。

<売上総利益の計算式> 売上総利益=売上高-売上原価

また、売上高に占める売上総利益の割合を示すものを「売上総利益率」といいます。売上総利益や売上総利益率は、同業他社との競争力を大まかに判断する際に役立ちます。売上高に占める原価の割合も分かるため、原価の妥当性も分析できるでしょう。

限界利益は売上から変動費のみを差し引きますが、売上総利益は変動費・固定費にかかわらず、全ての原価を差し引くという点で異なります。

営業利益

営業利益とは、企業が本業で稼いだ利益のことです。企業の収益力、財務状況の判断に用いられます。

営業利益は、売上高から売上原価を差し引いた「売上総利益」から、人件費や広告費などの「販売費および一般管理費(販管費)」を控除することで算出できます。

<営業利益の計算式> 営業利益=売上総利益-販売費および一般管理費

つまり、営業利益は売上高から全ての費用を差し引いたものとなります。売上高から費用を差し引く点は限界利益と同じですが、営業利益は固定費も差し引く点が異なります。限界利益には固定費が含まれているため、「営業利益=限界利益-固定費」でも算出可能です。

営業利益がマイナスでも限界利益がプラスであれば、事業自体の収益性はあると判断できます。黒字化を目指す場合は、固定費の見直しや売上の増加が必要となるでしょう。

経常利益

経常利益とは、企業が本業以外の財務活動も含んだ利益を表す指標です。

企業では通常、本業とそれ以外の損益を分けて計算しますが、本業で稼いだ利益が営業利益、それ以外を営業外利益と区別します。経常利益は、営業利益に営業外収益を加えて、営業外費用を差し引くことで算出できます。

つまり、経常利益には「本業」と「本業以外」から得た収益と損失の両方が反映されているため、損益の実態を評価する重要な指標であり、企業の実力が最も反映されているともいえます。

<経常利益の計算式> 経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用

限界利益は事業の収益性を示すため、分析することで経常利益がどれだけ残るかを把握するのに役立ちます。なお、普段は発生しないような利益や損失(災害によって生じた損失など)は、経常利益には含まれない点に留意しましょう。

税引前当期純利益

税引前当期純利益とは、その期の税金を納める前の利益を示すものです。前述した経常利益に特別利益を加え、特別損失を差し引くことで算出できます。

<税引前当期純利益の計算式> 税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失

税引前当期純利益は最終的な利益を示すものではありませんが、どれだけ利益を上げることができたのか、単年の経営成績を把握するのに役立つものです。一方で、特別損益を考慮した後の利益となるため、資産の売却益・売却損やその他の突発的な事情により大きく変動します。

税引前当期純利益は企業全体の収益性の評価に用いられますが、限界利益は事業の収益性やコストに焦点をあてるため、把握する目的が異なります。

当期純利益

当期純利益とは、当該期における企業の最終的な利益を示し、「純利益」とも呼ばれます。限界利益は商品やサービスの売上がどれだけ利益に影響を与えるかを測るものですが、当期純利益は最終的な企業の財務成績の結果を示すための指標です。

税引前当期純利益から法人税と法人住民税と法人事業税を差し引くことで、当期純利益として純粋なその期の利益を求められます。

<当期純利益の計算式> 当期純利益(純利益)=税引前当期純利益-法人税等(法人税+法人住民税+法人事業税)

当期純利益は企業の最終的な利益を示すものです。そのため、当期純利益がマイナスの場合、その期は赤字ということとなります。

なお、「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期純利益」「当期純利益」は段階的に利益を算出していくため、5 つをまとめて「段階利益」といいます。

5 つの利益の関係性は次の図のとおりです。

6)限界利益や損益分岐点を正確に把握して、経営に役立てよう

限界利益や限界利益率は、企業の収益性を把握し、事業を存続すべきかの判断や商品・サービスの適正価格の検討などにも役立つ重要な指標です。また、限界利益と関わりの深い損益分岐点を把握することで、利益を出すために必要な売上を明らかにし、必要な対策を講じることができます。限界利益や限界利益率、損益分岐点について理解を深め、適切な経営判断に役立てましょう。

なお、各指標の算出や分析を効率良く行うためには、経営管理や管理会計に関わるシステム・ツールの導入を検討することをおすすめします。

株式会社アバントには、日本を代表する数々のお客様へのプロダクト導入・コンサルティングの支援実績がございます。

各指標の効果的な分析に役立つシステム・ツールの導入について、お困り事やご相談も幅広く承りますので、お気軽にお問い合わせください。

経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。