S&OPの第一人者に聞く(前編)~日本企業が取り組むべきS&OPとは?~

不確実性が増す現代において、企業が経営の舵取りを行うために注目されているのが「S&OP」です。

S&OPとはSales and Operations Planningの略称で、主に販売から生産、調達までの経営の意思決定プロセスを早め、サプライチェーン全体を最適化するサプライチェーンマネジメント(SCM)における仕組みの一つです。

欧米諸国ではすでにS&OPの導入が進む中、日本ではまだ十分に浸透しているとはいえないのが現状です。しかし、グローバル市場で競争力を維持し、急激な市場変動に対応するためには、日本企業にとってもS&OPの導入が不可欠になりつつあります。

そこで今回は、S&OPの第一人者で、実務経験もある山口雄大(やまぐち・ゆうだい)氏と行本顕(ゆきもと・けん)氏にインタビューを実施。

前編となる本記事では、S&OPの必要性や現状・課題について話を伺いました。

※S&OPについては、下記をご参照ください。

注目が高まるS&OPとは?SCMとの違いや導入のポイントを解説

※インタビュー後編も併せてお読みください。

S&OPの第一人者に聞く(後編)~導入のファーストステップと今後の動向~

山口 雄大氏

テクノロジーベンダーの需要予測エヴァンジェリスト、青山学院大学プロジェクト 研究員、京都女子大学 非常勤講師

東京工業大学卒。化粧品メーカーのデマンドプランナー、S&OPグループマネージャー、青山学院大学非常勤講師などを経て現職。

複数のAIを組み合わせた新製品需要予測や、生成AIを使った予測精度分析など、データサイエンスでサプライチェーンマネジメント(SCM)を進化させるソリューションを開発している。Journal of Business Forecastingなどで需要予測の論文を発表。著書に『サプライチェーンの計画と分析』(日本実業出版社)や『需要予測の戦略的活用』(日本評論社)など多数。

行本 顕氏

一般社団法人ASCM COMMUNITY JAPAN 理事長

法学修士。アメリカのSCM標準化推進団体ASCM認定インストラクター。

日本地区で唯一、CPIM-F、CSCP-F、CLTD-Fの資格を持つ。銀行勤務を経て、国内大手消費財メーカーに勤務。2010年、シカゴ駐在時に本場のS&OPと出合いSCMに目覚める。生産管理・海外調達・経営企画・サステナビリティ推進などを担当。公益財団法人日本生産性本部、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(JILS)にて社会人向けSCM講座を多数担当。著書に『基礎から学べる!世界標準のSCM教本(共著)』『全図解 メーカーの仕事(共著)』他。信条は「世界標準のSCMを全ての人々に」。

日本企業はなぜS&OPに取り組むべきなのか?

日本でも急速に認知度が高まっているS&OPですが、日本企業ではまだ十分に浸透しているとはいえないのが現状です。なぜ今、日本企業にS&OPの導入が必要かについて、山口氏は「必要というよりも、導入するのが当然なことだと感じています」と話します。

山口氏:「需要の不確実性については、以前からいわれていたことですが、最近では供給の方も不確実になっています。紛争や国家間の対立、異常気象などを背景に『契約どおり物が入ってこない』『日本の港に船が寄ってくれない』『物流が遅れるようになった』『原材料価格が上がった』などの事態が頻繫に起こっています。

こうした状況下では、需要だけでなく供給すらも不確実となり、企業はこれらを踏まえて中長期的なリスク管理を行う必要があります。

これに対する回答が、S&OPの導入だと考えています」

山口氏の意見に同意した上で、日本企業におけるS&OP導入の必要性について、行本氏は次のように話します。

行本氏:「サプライチェーンマネジメント(SCM)は、ある種の情報不足が前提となっています。このことに由来する不確実な状況をなんとか乗りこなしていくために、S&OPは考案された仕組みともいえます。言い換えれば、正解がない中で利害の対立する部門間や企業間で合意を形成するための知恵といえるでしょう。

S&OPは、特に需要の特徴が大きく変化する状況において、工場などの設備への投資を見直すべきか、あるいは商品構成を見直すべきかといった、SCM上の論点を経営課題と捉えて取り組むための仕組みです。サプライチェーンの混乱が経営上のイシューとなることが常態化した現代において、S&OPを取り入れることは自然な流れと捉えています」

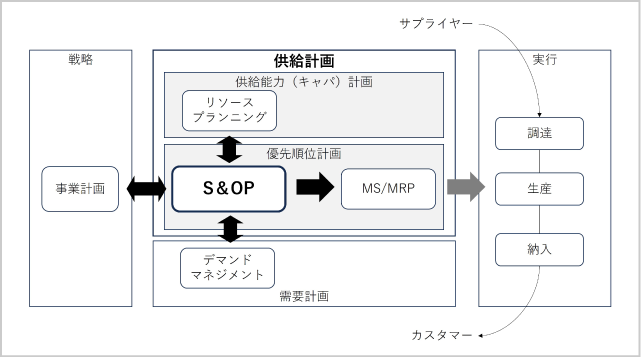

■ サプライチェーンにおけるS&OPの位置付け

出典:公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会「世界標準のSCM用語解説」

これまでの意思決定プロセスとS&OPの違い

従来の日本企業の意思決定プロセスとS&OPの違いについて、外的要因による予期せぬ事態に対応する「リスクレジリエンス」と、迅速かつ柔軟に変化に対応していく「アジリティ」が挙げられると山口氏。

山口氏:「従来の日本企業の意思決定では、期首に決めた目標のまま進むということも多いかと思います。

しかし、S&OPは需要予測を毎週などアジャイルに更新することで、期首に見立てた事業計画(予算)、需給計画との乖離を捉えやすく、中長期的な判断ができるようになる。中長期先(18ヵ月以上)の予測を基にリスクレジリエンスを目指したアジャイルな意思決定を行っていく。これが、S&OPの特徴だと思っています。

この構造が、需要と供給が不確実な現代にマッチしていると考えています」

これに対して行本氏は、メーカーなどの供給側からの目線で補足します。

行本氏:「もし、需給の乖離に気づいたとしても、来月から急に生産のブレーキを踏むような対応は避けたいものです。しかし、S&OPによって普段から中長期的な需給のバランスを視野に捉えていれば、変化の予兆を捉えやすくなりますし、急な環境変化への備えとしても有効です。

平時と有事、どちらも視野に入れて運用する上で、S&OPの考え方が役立ちます」

日本企業におけるS&OPの現状と課題

需要だけでなく供給の不確実性が増す中で、S&OPの重要性が高まっています。しかし、日本企業ではS&OPの概念自体は認知されつつあるものの、標準フレームの理解や実践的な運用が十分に進んでいるとはいえません。

日本企業にはS&OPの標準的な仕組みが浸透していないのが現状

日本企業におけるS&OPの現状について、行本氏は「S&OPという言葉だけが先行している印象がある」と指摘した上で、次のように述べています。

行本氏:「前提としてS&OPは、SCMにおいて取り組むべきさまざまな活動の中の一つです。しかし、そもそも標準的なSCMの概念が日本企業に広く浸透しているとは言い難い状況です。もちろん、しっかりと取り組んでいる企業もありますが、日本の産業・企業の実力を考えればもっと多くの企業が導入していても良いはずだと感じています。

グローバルな視座から見ると、日本がS&OPにおいて先行しているイメージはありませんね」

これに対して山口氏は、「何をもってS&OPを導入していると判断するかが難しいですよね」と話し、次のように続けました。

山口氏:「S&OPの概念を簡単に説明すると、需要と供給の中長期的なバランスとそのファイナンシャルな影響を見ながら、適切なアクションを起こしていくこと。この観点から見ると、すでに多くの製造業が似たようなことを実践していると思います。しかし、中長期のスコープやオペレーションとファイナンスの連携、さまざまなフォーキャスティングプリンシプルの統合的な管理など、S&OPの標準フレームを正確に理解し、運用している企業は、日本にはあまりないという肌感です。

実際に私が担当しているS&OPの講座のアンケートでは、7~8割は『学びに来た』と回答しています。この状況からも、なかなか日本企業にS&OPは浸透していないと感じます」

また、需要予測エヴァンジェリストとして活躍される山口氏は、S&OPの導入に関して「話をして刺さるのは、中間管理職」と語ります。

山口氏:「組織改革を実際に推進するのは、部長クラスの中間管理職であることが多いです。一方で、経営層はサプライチェーン以外の幅広い業務に気を配る必要があり、この分野に詳しい人は多くない印象です。また、現場は日々のオペレーションに忙しく、『S&OPをやりましょう』と声を上げる人はほとんどいないでしょう。

結果として、部長や課長といった中間管理職が、経営層と現場をつなぐ役割を担いながら改革を進めざるをえません。その際、S&OPのような目新しい概念を取り入れることで、現場を改善しようという動きが起きているのだと思います」

S&OPの浸透を阻む、日本企業が抱える課題

日本企業へのS&OPの浸透を妨げる要因として、山口氏は日本特有のサプライチェーン構造が課題のひとつとして挙げられると指摘します。

山口氏:「世界でも競争力の高かった日本の製造業は、海外と異なる独特のサプライチェーンが発達しています。製造の現場に専門的な知見があり、サプライチェーンパートナー企業とも阿吽の呼吸、すり合わせなどで連携し、高いパフォーマンスを維持していたといえます。そのため、これまではトップダウン型ともいえるS&OPが浸透しづらかったのではないかと考えています。

しかし、外部環境の不確実性が高まり、人口の構成や働き方に対する考えが変わり、技術革新も進む中で、組織としての意思決定や知見継承の仕組みを整備する必要性が高まっていると感じています」

行本氏も、製造業における課題を、「独立需要」「従属需要」という言葉を使って補足します。

行本氏:「SCMには、サプライチェーン全体で満たすことのできた需要を、消費者が支払った金額の合計と捉える考え方があります。このある種の気まぐれさを持って変化する需要のことをSCMでは『独立需要」といいます。

最終製品、つまり完成品としての商品を製造して販売するメーカーは、独立需要を直接把握しうる立場にあります。他方で、部品メーカーはそうではありません。完成品の独立需要に従う『従属需要』としての部品の需要と、完成品メーカーの意思によって加減された需要が混在する形でオーダーを受け取ることになります。

このことがS&OPに欠かせないデマンドマネジメントの難度を高くしているケースが少なくないように思います」

その一方で、日本特有のサプライチェーン構造の影響だけではなく、経営層の考え方によって、S&OPの浸透が難航しているとも話します。

山口氏:「S&OPの概念を説明については、基本的にはみなさん賛同されます。しかし、意思決定をする方々が、自分の任期や今年度中の売上・利益、株価などの現在の状況に目を向けていることが多く、S&OPを導入したところで今年の利益にどう影響するかが明確にならない中で、関連する投資に積極的になれない印象があります。

S&OPは5年、10年かけて業務プロセス変革や組織改革、専門人材の育成などを行う必要があり、数ヵ月では成果が出ないのが一般的です。成果が出るまでに時間のギャップがあるため、積極的に『S&OPを導入しよう』とはなりづらいのではないでしょうか」

これに対して行本氏は、アメリカのS&OP導入の流れについて説明しながら、次のように補足します。

行本氏:「S&OPの導入が決して簡単なことではないとの見方は、SCMの本場アメリカでも同様です。

欧米の経営層は2~3年程で代わるのが一般的ですので、そもそも経営層が中長期的視座を持てるかというところについての課題感があるように思います。しかし、この点についていえば日本の経営層は長く勤める方が多いので、日本企業はS&OPを導入するための前提条件において有利な側面もあると思います」

変化する市場に対応するため、今こそS&OPを導入しよう

紛争や国家間の対立、人権問題などを背景にしたサプライチェーンの混乱は、S&OP導入の流れを加速させることが予想されます。その上で、日本特有のサプライチェーン構造は、日本企業におけるS&OPの導入の大きな課題となるでしょう。

とはいえ、需要と供給の不確実性が増す現代では、従来のやり方では立ち行かなくなっているため、S&OPの導入を進める必要があります。

後編では、S&OPを実際に導入するためのプロセスや、日本企業におけるS&OPの今後の動向について、山口氏と行本氏に解説いただきます。

※インタビュー後編も併せてお読みください。

S&OPの第一人者に聞く(後編)~導入のファーストステップと今後の動向~

株式会社アバントでは、S&OP導入サポート・コンサルティングの豊富な支援実績があります。S&OPについてのお困り事、ご相談も幅広く承りますので、お気軽にお問い合わせください。

■ S&OPについてのお問い合わせ

S&OP(SCM+管理会計)

グループ経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。