原価管理とは?目的や具体的な進め方、企業が抱える課題を解説

製品・サービスの創出に必要な原価を管理することを、原価管理といいます。

適切な原価管理は、無駄なコストの削減や利益率向上を目指す上で非常に大切です。ただ、原価管理の重要性は理解しつつも「どのように進めていったらいいのだろう」と悩む方は多いのではないでしょうか。

本記事では、原価管理の目的や具体的な進め方の他、原価管理をする上で多くの企業が直面する課題とその対策について解説します。

原価管理とは、製品・サービスの創出に必要な原価を管理すること

原価管理とは、製品やサービスを提供するまでに必要な原価を管理し、最適化することをいいます。

原価管理は単にかかった原価を計算するだけでなく、あらかじめ設定した適切な原価(標準原価)と比較し、その差額を分析・調整することで、原価率の改善や業務効率化を図る経営管理の手法です。

適切な原価管理は、製品価格の適正化や利益率の向上、市場競争力の強化などに直結します。長期的な目線で利益を確保し、事業の成長・拡大を目指していくためには、原価管理の徹底が不可欠といえるでしょう。

原価の2つの分類

原価は大きく「売上原価」と「製造原価」の2種類に分類されます。

売上原価は販売した商品の仕入れや製造にかかった原価のことで、製造原価は製造業における材料費や製品の製造コストのことです。ただし、法人が決算で提出する損益計算書や、個人事業主が確定申告時に提出する青色決算書では、「製造原価」は「売上原価」の一部として表記されます。

売上原価と製造原価、それぞれに含まれる費用は下記のとおりです。

■ 原価の2つの分類

| 分類 | 内容 |

| 売上原価 | 商品の仕入れ代金に期首商品棚卸高を加算し、期末商品棚卸高を控除したもの。

商品の取得や発送に直接関連する費用など。 |

| 製造原価 | 製造に必要な原材料費、部品代、加工費、製造にあたった従業員の労務費、外注費など。 |

なお、自社で製造した製品を販売する場合、製造原価は売上原価に含まれます。

一方、他社から仕入れた商品のみを販売する業態の場合、売上原価には製造原価は含まれません。

※製造原価については下記をご参照ください。

製造原価とは?原価の具体的な分類や計算方法を解説

製造原価の構成要素

製造原価の構成要素は、「材料費」「労務費」「経費」の3つです。この3つの要素を合計したものを「製造費用」といいます。

■ 原価に含まれる3つの要素

| 要素 | 内容 |

| 材料費 | 製品を製造するために必要な原材料費など。 |

| 労務費 | 製品の製造に関わった従業員へ支払う賃金など。 |

| 経費 | 製品やサービスを作るためにかかる費用のうち、材料費や労務費に分類されないもの。 |

原価管理と間違えやすい関連用語

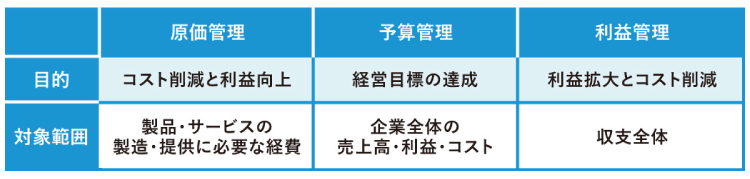

原価管理と混同されやすい用語に、「原価計算」「予算管理」「利益管理」があります。それぞれの違いについて確認しておきましょう。

原価管理と原価計算の違い

原価計算とは、製品の製造やサービスの提供にかかった原価を計算することです。

一方、原価管理では、原価計算によって原価を算出した上で適切な原価との差を分析し、コスト改善を行います。つまり、原価計算は原価管理をするための要素の一つとなります。

原価管理と予算管理の違い

予算管理とは、経営計画に基づいて一定期間ごとの予算を決定し、それを目標として達成へ向け取り組むことを指します。年次予算や月次予算、あるいは四半期予算など、予算管理の対象期間は企業によって異なります。

一方の原価管理は、製品やサービスにかかる原価の目標と実績を比較・分析し、より利益を伸ばすために改善していくものです。原価管理がコストの現状分析や削減に重点を置くのに対して、予算管理は企業全体の将来的な目標達成のための方策を立てる管理手法です。

予算管理では、事業計画に沿った予算編成や予算配分なども行うため、原価管理よりも対象範囲が広くなります。

原価管理と利益管理の違い

利益管理とは言葉のとおり、企業の利益を管理することです。利益管理では利益の最大化を目的とし、売上の拡大とコストの削減を目指します。

企業の利益は簡単にいうと、売上高から原価やその他の経費を差し引いて求めます。そのため、原価管理は利益管理の一部です。

原価管理でコストを管理・削減することが、結果として利益向上につながります。

■ 原価管理・予算管理・利益管理の主な違い

※限界利益については下記をご参照ください。

限界利益とは?限界利益から分かること、損益分岐点についても解説

原価管理の目的と効果

原価管理は、企業の経営効率を高めて収益性を向上させるために重要な役割を果たします。原価管理の主な目的と効果は次のとおりです。

利益拡大、最大化ができる

原価管理の大きな目的は、製品やサービスの原価を正確に把握し、無駄なコストを削減して利益率を高めることです。原価管理が適切に行われていないと、製品やサービスの販売価格をいくらにすれば利益が出るかを把握できない上、製造・提供にかかるコストを削減することもできません。

原価管理をすることで、損益分岐点を明確にでき、十分な利益を確保するための適切な価格設定が可能になります。

※CVP分析については下記をご参照ください。

経営判断に役立つCVP分析とは?目的や計算方法、活用法を解説

リスク管理ができる

原価管理はリスク管理の観点からも欠かせません。さまざまな要因により原材料費や外注費などが変動しても、原価管理を適切に行っていれば迅速に対応できるでしょう。

例えば、原価管理をしていれば、大きな価格変動が起こった場合でも、コスト削減や仕入れ先・外注先の見直しといった対策を早期に実施でき、損失を最小限に抑えられます。一方、原価管理が不十分だと仕入れ額の適正な割合を判断できず、利益減少や損失を招く可能性があります。

そのような意味合いにおいては、他社から仕入れた商品を販売している業態の場合においても、仕入れ額の高騰が生じた場合には利益減少や損失を招く可能性があるので、適切に管理しておくことが大切です。

長期的な経営計画を立てられる

原価管理は、長期的な経営計画を立てる際の判断材料としても役立ちます。継続的に原価管理をすることで原価の内訳や推移を把握し、企業成長に必要な利益の目安を明確にできます。これにより、具体的な経営戦略を策定し、事業拡大や新製品開発といった長期的なビジョンに基づく意思決定を行いやすくなるでしょう。

原価管理を通じて企業は市場での競争力を高め、持続的な成長を目指すことができるのです。

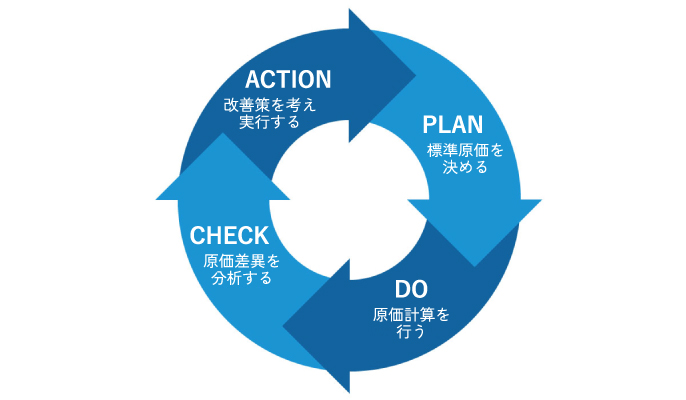

原価管理の進め方

では、実際に原価管理をするにはどのように進めていけばいいのでしょうか。ここからは原価管理の具体的なプロセスについて解説していきます。

■ 原価管理のPDCAサイクル

1. 標準原価を決める

原価管理をする際には、まず製品やサービスごとの「標準原価」を設定します。標準原価とは、製造にあたって目標とすべき原価のことです。

例えば製造業であれば、過去の製造実績などのデータを基に、製造に必要な原材料の量や価格、製造にかかる労働力などを計算し、必要な費用を見積もって標準原価を導き出します。

2. 原価計算を行う

目標値である標準原価に対して、実際に製造にかかった原価を「実際原価」と呼びます。製品の製造後には原価計算を行い、正確な実際原価を算出しましょう。

原価計算の際には、材料費、労務費、経費などの費目に分けて算出することが重要です。費目を分けることで、何にどのくらい費用がかかったのかを把握しやすくなります。

3. 原価差異を分析する

標準原価と実際原価を比較してどの項目にどれくらい差異があるのかを確認します。標準原価よりも実際原価のほうが低ければ目標よりもコストを抑えられているということです。

一方で標準原価に比べて実際原価が高かった場合は、なぜ差異が生じているのかを分析し原因を特定する必要があります。各項目を詳細に分析して問題点を洗い出しましょう。例えば、材料費が想定より高いといった場合や、電力費が想定より高いといった場合が該当します。

4. 改善策を考え、実行する

分析したデータを基にレポートを作成し、改善策を検討します。

例えば、材料費が高い場合は「安価な材料に変更する」「発注頻度や仕入れ先を見直す」といった改善策が考えられます。

また、労務費が高い場合は「作業工程における無駄がないか」「設備やシステムの導入で自動化できる作業はないか」などを検討するといいでしょう。コストを抑えることだけを重視するのではなく、原価差異が生じている根本的な原因に目を向けることが大切です。

具体的な改善策を立てたら、それを実行に移します。改善策に取り組んだ後は、原価差異を再度分析し、施策の効果を確認してください。

以上の計画・実行・評価・改善のPDCAサイクルを回すことによって、課題の解決を目指します。

原価管理における企業が抱える課題

原価管理はコスト削減と利益向上を目指す上で欠かせないものですが、実行にあたってはいくつかの課題が存在します。

中でも、多くの企業が抱える原価管理の課題には下記のようなものが挙げられます。

原価管理に手間がかかる

原価管理をするには複雑な原価計算を行わなければなりません。Excelなどを使って原価計算や原価管理を行う場合、作業が煩雑になり多大な手間がかかります。

また、Excelなどを使った原価管理は複数の担当者が同時に作業することが難しく、工数や時間がかさむといった問題が生じるでしょう。手入力による計算ミスや入力ミスといったヒューマンエラーが起こりやすい点も課題の一つです。

正確な原価を収集するのが難しい

原価管理にあたり、正確な原価を収集するのが難しい点も課題として挙げられます。

原価を管理するには正確なデータが不可欠です。しかし、複数の部門やプロジェクトが存在する企業にとっては、全ての情報を集約して管理するのは簡単ではありません。情報に漏れがあったり、部門や部署によって原価の認識に不一致があったりすることも考えられます。正確なデータを収集できなければ正しい原価計算をすることができず、誤った意思決定につながるおそれがあるでしょう。

さらに、気候変動の地政学リスクや為替相場、工場の立地条件など、さまざまな要因によって原価は変動します。このような原価の変化を正確につかみ、販売価格に反映することは容易ではありません。製品やサービス、原材料の種類が多くなるほどその難度は上がります。

担当者の負担が大きい

前述したように手作業での原価管理は手間と時間がかかります。加えて、原価管理をするには会計に関する知識や経験も求められ、専門知識がないと原価を適切に把握し管理することは難しいでしょう。そのため、原価管理は属人化しやすく、担当者にかかる負担が大きい点が課題として挙げられます。

担当者の負担を軽減するために作業を分担しようとしても、他の従業員では適切に対応できなかったり、計算に誤りが生じたりするケースは少なくありません。

原価管理に携わっていた担当者が異動や退職になった場合、うまく引き継ぎができず業務が滞ってしまう可能性もあります。

原価管理を効率化するツール

企業が抱える原価管理の課題を解決するにはツールの活用が効果的です。原価管理の効率化に役立つツールとして「原価管理システム」や「ERPシステム」が挙げられます。それぞれどのようなツールなのか、詳しく見てみましょう。

原価管理システム

原価管理システムとは、原価管理や予算管理、財務報告などを効率化できるシステムです。材料費、労務費、経費といった原価を自動で計算できる他、工程別や製品ごとの原価計算や損益計算、原価差異分析など、原価管理に役立つさまざまな機能が搭載されています。

原価管理システムを導入することで、原価計算の自動化と精度向上、ヒューマンエラーの防止、リアルタイムでのデータ分析などを実現できるでしょう。

原価管理は一部の経営管理システムでも、管理できる場合があります。企業の規模に応じて、適切な管理システムを選んでください。

※連結原価管理については下記をご参照ください。

連結原価管理

ERPシステム

ERP(Enterprise Resource Planning)システムとは、企業の基幹業務を効率化するために、原価管理をはじめとしたさまざまな業務プロセスを管理できるシステムです。財務管理、販売管理、生産管理、人事管理など、企業運営に必要な機能が統合されており、一元的な情報共有と管理が可能です。

ERPシステムを導入することで経営状況をリアルタイムで可視化でき、意思決定のスピード向上や組織全体の業務効率化に役立ちますが、導入コストが高額な場合があるため注意が必要です。

企業が成長を目指すには、適切な原価管理が不可欠

製品価格の適正化や利益率の向上、市場競争力の強化などを実現する上で、適切な原価管理は重要です。また、原価管理によって得られるデータは、長期的な経営計画を立てる際の判断材料となります。企業が成長していくためには正しい原価管理は必要不可欠といえるでしょう。

適切な原価管理をするには、標準原価と実際原価の差異を分析し、改善策を講じていく必要があります。しかし、手作業による原価管理は専門知識が必要で作業が煩雑になるため、効率的な管理にはシステムの導入が効果的です。

特に、複数の生産拠点にまたがる製造工程を持つ企業では、工場ごとに個別の原価管理をするだけでは、最終的に製品が完成して販売されるまでにかかる総原価を正確に把握するのが難しくなります。このような場合、グループ全体や製品ごとのコストを正しく把握するために連結原価管理が必要です。

株式会社アバントでは、連結原価管理のプロダクト導入やコンサルティングを多数の企業にご提供してきた実績があります。

製造原価や連結原価管理に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ 連結原価管理

【本記事の監修者】

田中卓也税理士事務所 田中 卓也氏

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

https://www.taf-mall.com/

グループ経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。